Florian Aigner, TU Wien

COVID-19 breitet sich weiter aus, die Lage in Italien ist kritisch. Die TU Wien und ihre Forschungspartner berechnen mit Computermodellen, welche Strategien nun nötig sind.

Große Teile Italiens stehen unter Quarantäne. Über hundert COVID19-Todesopfer wurden am Sonntag (8.3.) in Italien gezählt. Dass die Lage so dramatisch ist, liegt nicht nur an der hohen Zahl der Infizierten, sondern wohl auch daran, dass das Gesundheitssystem überfordert ist: Wenn Plätze auf der Intensivstation fehlen oder zu wenige Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen, dann sterben auch Menschen, die eigentlich geheilt werden könnten.

An der TU Wien wird seit über zehn Jahren an Computermodellen geforscht, mit denen man nun das Gesundheitssystem bei der Planung von Maßnahmen unterstützt. Im Rahmen der als FFG COMET-Projekt gestarteten Forschungsplattform „DEXHELPP“ arbeiteten die TU Wien, das Modellierungs- und Simulations-Unternehmen dwh (ein Spin-off der TU Wien) und mehrere weitere Partnerorganisationen aus dem IT- und Gesundheitsbereich zusammen, um Simulationen über die Ausbreitung von Erkrankungen zu entwickeln. Daher steht nun auch ein verlässliches, gut validiertes, Österreich-spezifisches Computermodell zur Verfügung, mit dem man unterschiedliche Strategien auf ihre Wirksamkeit testen kann.

Grund zur Panik besteht nicht, betont das Forschungsteam. Österreichs Gesundheitssystem ist resilienter als das Gesundheitssystem in Italien. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Die Computermodelle zeigen klar, dass die empfohlenen Schutzmaßnahmen die Anzahl der COVID19-Todesfälle deutlich reduzieren können.

Ziel: Flacher Anstieg, niedrige Spitze

„Wie viele Menschen an COVID19 erkranken werden, ist nicht vorauszusagen“, sagt Dr. Niki Popper (Institut für Information Systems Engineering, TU Wien). „Wichtig ist aber, den Verlauf der Epidemie zu verlangsamen, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig intensive Betreuung brauchen. Das Ziel ist ein möglichst flacher Verlauf mit einem möglichst niedrigen Spitzenwert, bevor die Zahlen dann wieder zurückgehen. Bei einer milderen Epidemie, die länger dauert, sterben meist deutlich weniger Menschen als bei einem heftigen Ausbruch, der rascher wieder vorbei ist.“

Genau deshalb ist es wichtig, auf Hygiene zu achten und auf unnötige Kontakte zu verzichten, besonders wenn man zur Risikogruppe gehört. „Schon mit sehr einfachen Rechenmodellen können wir zeigen: Wenn man die Anzahl der Kontakte nur um 25 Prozent reduziert, sinkt die Höhe des Peaks auf 58 Prozent ab, würde man sie um 50 Prozent reduzieren sinkt der Peak auf unter 30 Prozent“, berichtet Martin Bicher, der das Modell mit aufgebaut hat.

Allerdings ist Kontakt nicht gleich Kontakt: Das Computermodell kann auch für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kontaktnetzwerke berechnen. Wenn man etwa Hochrisikopatienten und Einsatzkräfte besonders gut schützt, nützt das besonders viel. Die aktuellen Simulationsergebnisse zeigen, dass sich der Peak der Krankheit dadurch sogar noch stärker reduzieren lässt.

Gerade Menschen, die Kontakt zu Hochrisikopersonen haben, etwa pflegende Angehörige, sollten so weit wie möglich aus dem System genommen werden und auf risikoreiche Kontakte verzichten. Inwieweit Veranstaltungen abgesagt werden, ist momentan noch schwer zu sagen. „Daran rechnen wir derzeit, Ergebnisse erwarten wir im Lauf der Woche. Risikopersonen sollten Großveranstaltungen eher meiden“, sagt Niki Popper.

Solidarität rettet Leben

„Was wir jetzt in erster Linie brauchen ist Solidarität, sowohl regional als auch zwischen verschiedenen Ländern“, betont Niki Popper. „Egoismus bringt niemandem etwas. Wir hören von Krankenhäusern, in denen Mundschutzmasken gestohlen werden. Genau das ist das Verhalten, das Menschenleben gefährdet.“

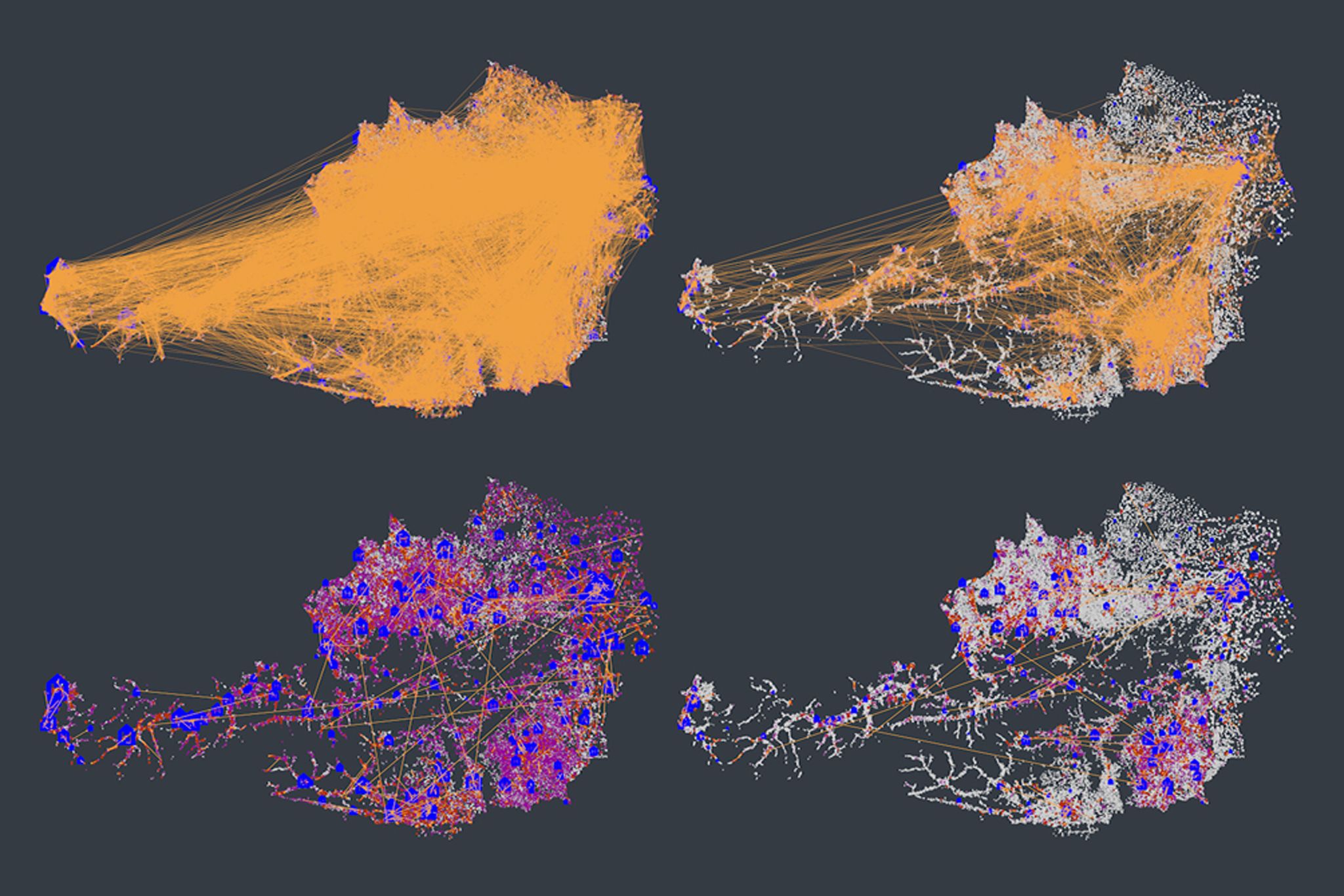

Die Computermodelle, mit denen nun verschiedene COVID19-Ausbreitungsszenarien berechnet werden, sind agentenbasiert – in der Simulation werden also einzelne virtuelle Personen abgebildet, die sich nach bestimmten Mustern verhalten und Kontakte haben. Dazu werden Daten der Statistik Austria verwendet. Regionale Bevölkerungsdaten aus ganz Österreich fließen in die Simulation ein. Topographische Faktoren (wie etwa die Seehöhe) spielen eine Rolle, die von Region zu Region unterschiedliche Mobilität wird im Modell ebenso berücksichtigt. Wichtig ist auch, die Gesundheitsinfrastruktur korrekt abzubilden: Wo gibt es welche Krankenhauskapazitäten? Wie viele Quarantäne-Betten können wo zur Verfügung gestellt werden?

Zusätzlich wird das Modell laufend mit neuen Erkenntnissen über COVID-19 gefüttert: Von Tag zu Tag lassen sich Parameter wie Ansteckungswahrscheinlichkeit oder Inkubationszeit besser einschätzen. „Wenn das medizinische Wissen zuverlässiger wird, werden damit auch unsere Prognosen aussagekräftiger“, sagt Niki Popper. „Es ist wie Fahren auf Sicht auf einer nebeligen Straße: Mit unseren Modellen können wir ein Stück in die Zukunft sehen und verstehen welche Maßnahmen welche Auswirkungen haben würden – aber natürlich nicht beliebig weit.“

Das soll bei schwierigen politischen Entscheidungen helfen, zum Beispiel wenn entschieden werden muss, welche Veranstaltungen abgesagt werden sollen oder welche Schulen geschlossen werden sollen. „Man muss immer eine vernünftige Balance finden zwischen dem Nutzen, den man generiert, und den Nachteilen, die das mit sich bringt“, sagt Popper. „Und genau dabei helfen unsere Simulationsmodelle.“

Kontakt

Dr. Niki Popper

Institut für Information Systems Enngineering

Technische Universität Wien

nikolas.popper@tuwien.ac.at